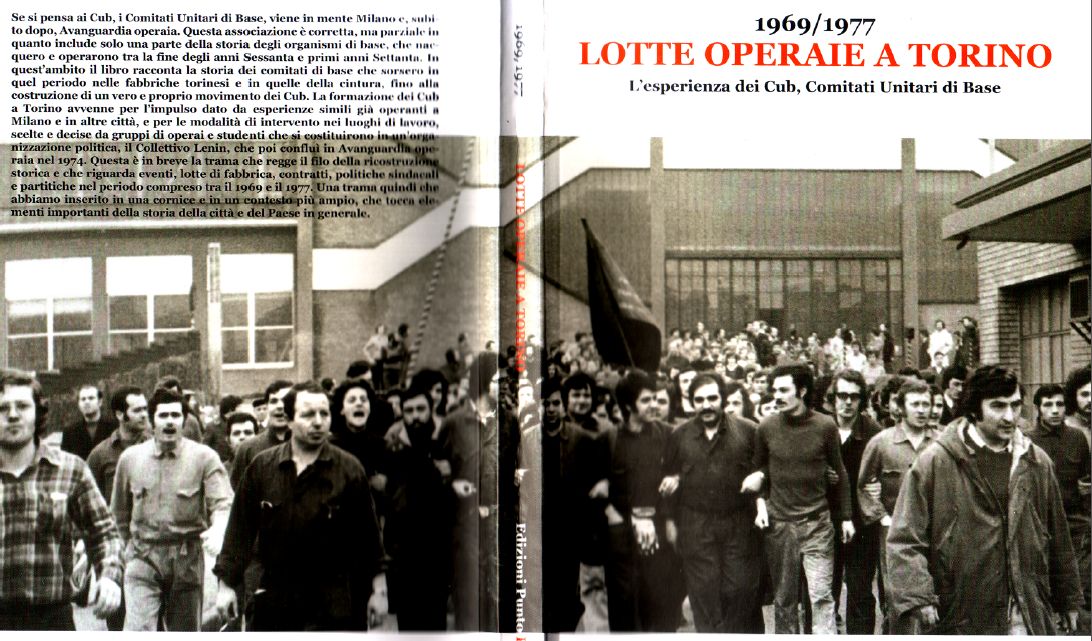

Incontro con la città di Torino e la lotta operaia

Estratto dal libro 1969-1977. Lotte operaie a Torino. L’esperienza dei Cub, Comitati Unitari di base, Milano, Punto Rosso, 2009, pp. 33-68

INCONTRI

Per chi veniva da fuori, Torino gli appariva grande e affollata. Una grande città industriale in via di espansione urbanistica e piena di gente, la più varia, appena immigrata a seguito di due grandi ondate migratorie che investirono la città, quella degli anni Cinquanta e quella degli anni Sessanta. Dietro i numeri che segnalavano l’incremento demografico si celava una realtà difficile e a volte misera. Quasi del tutto assenti strutture e servizi capaci di reggere l’impatto dei nuovi arrivati, sia della prima ondata che della seconda la quale, semplicemente, si riversò sulla città accumulandosi ai problemi che la prima già aveva creato. Mancanza di case, sovraffollamento di vecchie e fetide soffitte, di sottoscala, alloggiamenti di fortuna in baracche, auto, la stazione ferroviaria di Porta Nuova trasformata, di notte, in un dormitorio pubblico.

Significativa l’esperienza che visse Angelo Conte. Giunto a Torino per sostenere il colloquio e la visita di assunzione alla Fiat in corso Marconi, dopo la comunicazione che era stato assunto dovette subito affrontare un problema. Con pochi soldi in tasca non sapeva dove andare a dormire:

Furono gli stessi esaminatori della Fiat a suggerirmi di rivolgermi al centro Don Orione di via Lagrange20 apochi passi da Porta Nuova. Lì, mi accolse don Pollarolo, uno dei pochi preti di cui conservo un buon ricordo, se non altro perché mi accolse nella sua casa quando in città non era difficile trovare cartelli con scritto “non si affitta a meridionali”. Poi mi indirizzarono al dormitorio, dove mi furono consegnate le lenzuola e mi fecero entrare in una camerata con una decina di letti. Quando distesi il mio materasso sulla branda ebbi un forte senso di “schifo” per quel luogo e quell’ambiente. Decisi rapidamente: ringrazia e me ne andai. Così mi ritrovai nella sala d’attesa della seconda classe della stazione di Porta Nuova. Quella sistemazione mi parve perfino bella in confronto al luogo da cui ero scappato. La prima notte passò come dire “normalmente”. La sera seguente ritornai nella sala d’attesa, eravamo almeno venti. Ad un certo punto fummo svegliati dai poliziotti, ci fecero allineare e tutti in fila fummo condotti negli uffici della stazione della polizia. Ci identificarono e ci diffidarono dal ritornare a dormire in stazione. Tornai così al centro Don Orione dove, impietositi dall’esperienza vissuta, mi approntarono un posto letto. Restai lì fino al luglio del 1973, poi me ne andai perché il mese dopo mi sposai con Giuseppina la fidanzata che avevo lasciato al paese.

Torino era una città in via di trasformazione, l’ordine conviveva col disordine. Ordinata e disciplinata nella sua struttura produttiva industriale, con le fabbriche che regolarmente infornavano e sfornavano forza lavoro che riempiva, a fine o inizio turno, i tram e gli autobus. Una città piena di luoghi di lavoro e di lavoratori e impiegati, una città costellata di fabbriche in piena produzione che oggi non c’è più, dove la sera pochissimi erano i locali aperti e poche le occasioni di socializzazione e di divertimento, perché era soprattutto una città operaia coi ritmi scanditi dalla fabbrica e di notte bisognava riposare per tornare, l’indomani, a lavorare. E i lavoratori erano i protagonisti: fin dal mattino presto, verso le cinque, riempivano i tram che li portavano al primo turno di lavoro; altrettanto accadeva alle ore 11 di sera, quando i mezzi pubblici tornavano a riempirsi di operai che staccavano dal secondo turno di lavoro. Ma un conto «era la fabbrica o l’azienda nella quale era massimo lo sforzo di adeguare i mezzi ai fini, un altro era la città, in cui il disordine -ad esempio quello urbanistico- invece di ridursi, crebbe notevolmente»[1].

Emergeva innanzi tutto l’engelsiana questione delle abitazioni. La costruzione di case popolari non riusciva a tenere il passo con la domanda di alloggi da affittare. Similmente agli immigrati extracomunitari odierni, migliaia di meridionali vivevano in condizioni disumane dal punto di vista igienico e abitativo, nelle soffitte e negli scantinati fatiscenti del centro storico, taglieggiati da proprietari senza scrupoli, dormivano in letti improvvisati, usati in alcuni casi, da più operai, secondo la ripartizione dei turni della fabbrica: «facevo sempre la notte, rammenta Silvio Biosa, perché in una casa in via Villarbasse a Torino avevo trovato un posto per dormire e scambiavo il letto con un altro sardo che lavorava di giorno e dormiva di notte». Altri, in attesa di una sistemazione, dormivano in auto vecchie e sfasciate nei pressi della fabbrica o alla stazione ferroviaria. Chi aveva la fortuna di trovare una casa degna di questo nome pagava un affitto elevato rispetto al salario che guadagnava, non aveva modo di difendersi da richieste di aumento dell’affitto, viveva nell’incubo di essere sfrattato da un momento all’altro. Passavano in media quattro-cinque anni prima di poter accedere a un appartamento normale, nel frattempo si pagavano fitti altissimi[2] e si viveva in condizioni abitative estreme. Valga l’esempio di queste due testimonianze riportate in un articolo-inchiesta comparso sulle pagine locali del quotidiano «L’Unità» del 10 maggio 1969:

Siamo in cinque in una stanza decrepita: pensa che l’intonaco che si scrosta per l’umidità mi cade in testa mentre dormo! Pago per dormire e per l’uso di un fornello a Gas 14 mila lire al mese.

Dormiamo ammucchiati in stanze piccole e umide, paghiamo l’iradidio, dalle 10 alle 15 mila a persona. Noi tre dormiamo in una stanza così piccola che al mattino quando ci si sveglia dobbiamo smontare il letto se vogliamo girare. I vestiti, la roba nostra, siamo costretti a lasciarla in valigia, perché non ci sono armadi, o se ci sono non si possono aprire le portiere, tanto è stipata la stanza. In tutta la pensione c’è un gabinetto solo per 20 persone e, per lavarsi o per andare al cesso, a qualsiasi ora occorre fare la coda.

L’impatto con la città era segnato dalla ricerca della prima sistemazione, la soluzione andava dalle panchine dei parchi, all’affitto di un letto. In qualunque caso traspariva l’assoluta assenza di strutture ufficiali di accoglienza e la paurosa condizione abitativa degli alloggi. Nel migliore dei casi i nuovi arrivati erano accolti da altri immigrati: il parente, l’amico, il paesano. Questa solidarietà era molto importante sia come ponte per superare le iniziali difficoltà materiali, sia come rete di rapporti sociali senza la quale si sprofondava in un insostenibile isolamento. Chi non aveva famiglia o parenti che lo ospitavano, mangiava come e dove poteva pastasciutta riscaldata nelle trattorie, la stessa che si portavano poi in fabbrica nel baracchino per riscaldarla di nuovo all’ora di pranzo. L’estrema precarietà della propria condizione spingeva a gravitare su chi, vivendo spesso gli stessi problemi, offriva la sicurezza di appartenere a un gruppo, sia esso di matrice regionale o campanilistica.

Il «razzismo mielato del benpensante torinese, nutrito di pregiudizi dal quotidiano della Fiat»[3], accoglieva gli immigrati, subito individuati e catalogati come persone da guardare con sospetto e diffidenza sulla base di caratteristiche fisiche e linguistiche che, agli occhi del piemontese identificavano il meridionale: «statura media, colorito della pelle, capigliatura, tratti del volto e l’idioma che denuncia sull’istante alle orecchie dei locali il luogo di provenienza dei nuovi arrivati»[4].

La città sabauda rigida, grigia, gerarchizzata e divisa tra quella operaia e i ceti intellettuali e borghesi, che vivevano prevalentemente in collina o al centro, s’incontravano nei caffè di via Po, all’università, alla casa editrice Einaudi, al Circolo della Resistenza, al centro Gobetti o all’Istituto Storico della Resistenza, all’Università, stava per esplodere. Quell’ordine stava per essere infranto dalla pressione disordinata di una immigrazione di massa che aveva stravolto le periferie e i centri storici cittadini:

c’erano sì regole, comportamenti consolidati, abitudini derivate da una secolare tradizione cui si chiedeva ai nuovi arrivati di adeguarsi, ma intanto quelle regole e quelle abitudini tendevano a cambiare per tutti, perché il processo di trasformazione stava andando avanti a grandi passi trascinando con sé l’insieme della città[5].

Era un processo di trasformazione difficile da accettare anche per le forze politiche e sindacali del movimento operaio. La sinistra, quando si occupava degli immigrati meridionali, aveva un atteggiamento paternalistico-pedagogico: li considerava degli elementi da educare, da formare, disciplinare, secondo il modello ancora in auge dell’operaio di mestiere e produttore: casa, lavoro e partito[6]. Elementi quindi considerati privi di una loro “storia”, identità, valenza e domanda di vita. Nel sindacato i meridionali non sempre si trovavano a loro agio. Alla Camera del lavoro di Torino i sindacalisti parlavano tutti piemontese, e guardavano con occhio critico e irridente i giovani meridionali che si affacciavano a quegli uffici col loro modo di fare, vestire, parlare: le battute si sprecavano. Anche nelle fabbriche la situazione non era sempre facile. Là dove il sindacato aveva conservato una sua presenza significativa, l’incontro con la manodopera di origine meridionale, reso indispensabile dalla loro presenza oggettiva nella produzione, avvenne e iniziò a dare i suoi frutti in termini di integrazione con gli altri lavoratori e di organizzazione della lotta e delle rivendicazioni dentro e fuori la fabbrica. Diverso il caso della Fiat, dove il sindacato, almeno quello più combattivo e di classe, aveva subito nel corso degli anni precedenti una dura sconfitta, che aveva messo in seria difficoltà la sua presenza attiva sui luoghi di lavoro. Qui le differenze che oggi chiamiamo “etniche” tra le viarie componenti la forza lavoro, pesarono, divisero, separarono, non tanto, come superficialmente si potrebbe ritenere, per la presenza di un sindacalismo tutto “piemontese”, quanto soprattutto per l’assenza fisica del sindacato. Accadde così che vecchi operai di mestiere, sindacalizzati e politicizzati, ma isolati e sconfitti in fabbrica, piemontesi e torinesi di vecchia data, esprimessero a volte valutazioni e “opinioni” non favorevoli nei confronti dei meridionali. Tutte situazione che non facilitavano la comunicazione fra questi due gruppi di lavoratori, separati anche da costumi e concezioni diverse del mondo e della vita, dal dialetto che era una barriera quasi insormontabile. Su alcuni di questi “vecchi” operai sindacalizzati e politicizzati pesava la cappa della repressione, il timore di essere trasferiti o licenziati, frutto e conseguenza della sconfitta subita alla Fiat dal movimento operaio negli anni Cinquanta:

Cercavo contatti con militanti del PCI che stavano a Mirafiori, ma i rapporti erano difficili perché loro erano più controllati degli altri, mi avvicinavo, cercavo di parlare con loro, in particolare con uno della Commissione Interna che lavorava nella mia stessa officina, ma quando mi avvicinavo lui cominciava a guardarsi attorno come se stessimo commettendo chissà quale delitto[7].

Stessa esperienza visse Bruno Canu assunto alla Fiat Mirafiori nel 1968:

Ero giovane chiedevo agli altri operai: «Perché non c’è la pausa per andare al cesso, perché non riusciamo a prendere neanche il caffè?» Era un muro di gomma, gli operai più anziani non parlavano. Avevamo paura. Solo al lunedì c’era la libertà assoluta di parlare: di calcio.

Addetti ai lavori più umili e faticosi nell’edilizia o nelle fabbriche metalmeccaniche (a Mirafiori finivano quasi tutti alla catena di montaggio), spesso i lavoratori meridionali non brillavano per adesioni a scioperi o per interesse alla contrattazione sindacale: non li sentivano loro e non vi partecipavano, ciò non faceva che aumentare la distanza e la diffidenza da parte degli operai sindacalizzati e di mestiere.

L’amministrazione comunale, in una città che pure era all’avanguardia della modernità industriale, segnava limiti di conservatorismo e di provincialismo notevoli. Solo nel 1966 anche a Torino si formò in Comune una maggioranza di centro sinistra, «con notevole ritardo rispetto alle altre grandi città per la persistente forza elettorale del Partito liberale e il potere di condizionamento esercitato in particolare dalla speculazione edilizia; fu anche per questo che la nuova formula di governo non portò innovazioni di grande rilievo»[8].

Nell’insieme la città reagiva spesso con fastidio e incomprensione delle ragioni che erano alla base di questo degrado della vita sociale e non mancavano in quegli anni cartelli con la dicitura “non si affitta ai meridionali”. La città appariva loro ostile e diffidente, non avevano radici, non c’erano relazioni sociali consolidate, non c’era appartenenza né identificazione. L’impatto con questa città fu «un disastro» ricorda Andrea Papaleo, capitato a Torino proprio nel mese di gennaio; a lui che era abituato a vivere «in un paese dove c’era sempre il sole», sembrava di essere arrivato in un altro mondo dove, a causa del freddo, era impossibile chiacchierare con gli amici per strada e i vetri dei bar appannati gli trasmettevano «un senso di angoscia incredibile». Era difficile adattarsi, gli operai meridionali si sentivano incompresi – lamentava un pugliese- guardati con sospetto, era per questa ragione che «la gente meridionale [era] molto arrabbiata».[9] Trascorrevano il loro tempo libero al bar, molti si sentivano soli, non avevano amici, non avevano conoscenti:

non conoscevo nessuno, -dice Dino Antonioni- non avevo nessun amico, stavo peggio degli immigrati dal Sud che, perlomeno, avevano un nucleo di compaesani in cui inserirsi, io non avevo proprio nessuno a cui far riferimento se non la mia famiglia. Dai 15 ai 20 anni sono stato sempre solo, non facevo altro che lavorare e stare in casa, al massimo andavo al cinema la domenica, anche in quel caso da solo. Quelle domeniche erano tremende, non finivano mai, tutto il giorno a non fare nulla o ad andare al cinema da solo che era una tristezza[10].

Silvio Biosa, entrato in Fiat il 12 dicembre1968, haun ricordo triste di quel momento e di quella città:

Fu un momento triste, emozionalmente triste l’incontro conla Fiate la città. Passavo da una cultura ad un’altra, incontravola Torinodel bullone e quella culturale, la sua tradizione resistenziale, la letteratura, la musica. Non riuscivo a capire la “dimensione cittadina”, mi perdevo. Tornare a casa dove vivevo, o meglio dormivo, inizialmente per me era un problema perché non sapevo usare il tram. Una volta mi sono perso, non trovavo più la casa, c’era una nebbia che non avevo mai visto. Sbagliai fermata e mi trovai al capolinea, distante dal Borgo San Paolo dove alloggiavo. Ho pianto per una notte intera dalla disperazione: «dove vivo, cosa faccio», mi chiedevo.

Era una sofferenza che nasceva da condizioni materiali di esistenza primarie, sperimentate e a partire dalle condizione in cui si erano trovati a vivere, nella famiglia, nell’abitazione di fortuna rimediata in città dalle quali nasceva la coscienza, il bisogno, ancora sentito in modo individuale e non condiviso con altri, di «cominciare a pensare a me, a divertirmi, avere una ragazza, stare meglio», in questo senso per Gino Nicosia il lavoro che aveva trovato all’industria Carello rappresentava lo «strumento per avere quelle cose», compreso il “bisogno” di avere una ragazza tema che sottolineava la sofferenza comune a tanti giovani immigrati per «la mutilazione di una separazione violenta tra i sessi, fatta di miseria e di centinaia di chilometri di distanza […] senza possibilità materiale di trovare una compagna»[11].

Un lavoro sicuro, garantito nel tempo, un salario fisso erano vissuti come un significativo «passo in avanti sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda l’inserimento in una realtà sociale», perché il posto fisso era considerato uno strumento indispensabile per realizzare l’idea del benessere, per quelli che venivano, come Dino Antonioni, da situazioni di indigenza e di povertà: «mi sembrava una conquista e il lavoro non mi pesava molto anche se i turni erano massacranti e i ritmi pesanti»[12]. Nonostante questo era come aver vinto al lotto, grazie anche alle buone referenze che il prete del suo paese d’origine gli aveva garantito e presso il quale la Fiat aveva chiesto informazioni. Mesi e anni scivolarono via così, prosegue, tra lavoro, curiosità inappagate, e «mancanza di qualsiasi prospettiva reale di cambiamento sia personale che collettivo» che non fosse il miraggio sempre più utopico del ritorno a casa, nella propria terra[13]. Sogno all’epoca condiviso anche da diversi giovani sardi catapultati a Torino i quali, nel ricordo di Silvio Biosa, fra loro si dicevano pressappoco così: «sto qui un po’ e poi torno alla terra madre. Pochi riuscirono a fare questo. Tanti siamo ancora qua. E la terra madre è ancora là».

Un sogno, quello del lavoro sicuro garantito, che nobilita e ti permette di fare carriera, che si bruciò rapidamente nell’esperienza di Angelo Conte, assunto nel 1970 alla Fiat. Fu spaesato dall’incontro col luogo di lavoro, smarrito dalla grandezza della fabbrica, neanche immaginava esistessero luoghi di lavoro “abitati” da più persone di quante c’erano nel paese da cui veniva. Lui era lì per lavorare, per darsi da fare e per dimostrare la sua riconoscenza verso chi gli offriva il lavoro. Quando gli chiesero di fare straordinari accettò. Poi gli chiesero di fare il turno di notte e acconsentì. Accorciò perfino le ferie ad agosto per dimostrare l’attaccamento al lavoro. Così gli scioperi neanche li vedeva, non lo riguardavano, era in Fiat per lavorare mica per scioperare. Poi un giorno, durante uno sciopero, un ragazzo, Ferdinando Sanna, che non era molto più “grande” di lui con un pretesto lo avvicinò: «Ciao, mi disse, sei nuovo?». «Sì» risposi. «Ma non sei di Torino?». «No, sono meridionale». «Come me» aggiunse, «perché sei a Torino?». «Per lavorare risposi». «Perché non al tuo paese?» «Là non c’è lavoro» risposi. «E non lo sai perché non c’è lavoro?». «Te lo dico io, continuò, il padrone ha deciso così , ha deciso per te, che devi lasciare la famiglia, gli amici, il tuo paese e magari pure la fidanzata». E concluse, prima di andarsene con gli altri a scioperare: «noi stiamo scioperando perché vogliamo cambiare e decidere della nostra vita». Il giorno dopo questo dialogo Angelo Conte era in sciopero e nel corteo.

L’impatto col mondo del lavoro Fiat, per quanto sicuro e garantito, fu per molti operai, traumatico. Se Silvio Biosa conserva un ricordo generale, olfattivo e sintetico dell’esperienza -«la vita in fabbrica la ricordo piena di odori di olio bruciato, di fumi di refrigerante emulsivo delle macchine utensili»- Bruno Canu ha invece stampato dentro la memoria la visita medica per l’idoneità all’assunzione e il primo giorno di lavoro:

sono entrato alla Fiat, nei primi mesi del 1968. Mi ricordo una lunga coda di lavoratori in attesa della visita presso la sede della MALF per l’assunzione. Ci fecero le visite, ci guardavano i denti come i cavalli e ci misuravano la forza, in funzione di questa ci assegnavano il lavoro. Fui mandato in lastroferratura. L’entrata in Fiat è stata una tragedia. Primo giorno turno giornaliero, visita col capo all’officina che ci racconta dell’azienda Fiat come una famiglia. Poi l’indomani entrai al primo turno, mi fu assegnato l’armadietto, rimasi subito disorientato dalla sfilza di cameroni, corridoi, cessi e stanze degli spogliatoi. Poi mi fu assegnato il posto di lavoro: carrozzeria, catena di montaggio, linea dell’850 dove si producevano circa 300-350 macchine ogni turno. A fine turno ero ciucco disorientato, non trovavo l’armadietto. Uscii, salii sul tram e letteralmente svenni. Questo fu il mio primo giorno di lavoro.

Bruno aveva 21 anni e le officine delle Carrozzerie Mirafiori gli apparvero «schifose», come pure i ritmi di lavoro, lo scorrere del nastro trasportatore, della catena di montaggio «tipo Charlot nel film, Tempi moderni». Lavorava immerso in una «nube eterna di fumi», prodotta dalla saldatura delle lamiere oliate, fumi che gonfiavano gli occhi: «avevo sempre mal di testa». Scoprì che non si poteva parlare, bisognava solo lavorare, ovvero «subire la produzione» in silenzio. Poter andare al gabinetto era un privilegio e una concessione del capo, non un diritto. E anche lì eri controllato dalle guardie: «se ti trovavano a fumare, ti segnalavano e ti multavano».

Per molti fu la fabbrica il luogo di socializzazione, di conoscenza di altre persone. Sul luogo di lavoro nacquero e si consolidarono amicizie, fondate sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia e la simpatia, prima che sulla solidarietà di classe e sulla condivisione politica, cose che vennero dopo. Si tratta, come fu a suo tempo osservato, di relazioni e di rapporti umani poco indagati ed esplorati, spesso sottovalutati a scapito dell’analisi dei

rapporti di produzione e dei rapporti di forza. Eppure è anche di rapporti personali che è costituito il tessuto della classe. Rapporti fra lavoratori in genere e quelli fra delegati e squadra. Diffuso bisogno di amicizia, come di un rapporto non riducibile solo alla solidarietà di classe[14].

Bruno Canu ricorda le prime chiacchiere informali a piccoli gruppi nel refettorio o fuori dalla fabbrica aspettando il tram. Silvio Biosa, essendo stato assegnato alle Meccaniche di Mirafiori, dove lavorava alle rettifiche e ai trapani multipli, conobbe Dino Antonioni, appena trasferito anch’egli a quell’officina, la 32, dove era addetto alle aste dei cambi. Non era iscritto al sindacato, non svolgeva attività di propaganda politica, era però stato egualmente trasferito perché faceva sempre sciopero: un elemento quindi da isolare. Tra i due sorse un’amicizia vera, la politica venne dopo, rammenta Silvio Biosa, «prima ci fu l’impatto a pelle, l’impatto di stima reciproca e di appartenenza sociale». Furono quei tipi di incontri che fecero scaturire la successiva coscienza operaia, come appartenenza, identità che nasceva nell’intreccio tra il rapporto di lavoro e quello umano, capace di suscitare la “spiritualità” della classe operaia, cioè la sua cultura fatta di politica e anche di condivisione di momenti di convivialità, amicizia, rapporti interpersonali. Molti lavoratori che vivevano in situazioni di isolamento e di anonimato, in fabbrica ebbero l’opportunità di incontrare persone con interessi affini, legarono, intrecciarono amicizie. L’ascesa delle lotte favorì poi ancor di più la nascita e il consolidamento di quei rapporti di amicizia e di solidarietà, tipici dei momenti di forte tensione vissuti collettivamente.

Su questi processi si innestò la nascita di una nuova identità: «mi sentii di appartenere ad un ceto sociale che non era più quello del figlio di agricoltore benestante della Sardegna, né quello di ex sottoufficiale dell’esercito, né studente: ero diventato proletario», constata Silvio Biosa, e poi prosegue: «saltarono i vecchi legami, ruppi definitivamente con la mia famiglia, non mandavo più i soldi a casa, cominciai a mantenermi da solo. Continuai un rapporto epistolare con mia madre, l’unica della famiglia con la quale avevo rapporti e dialogo continuativo». Si formò un’identità fondata su un legame stretto tra le persone, come evidenziò ben presto la figura del delegato eletto dall’assemblea operaia, dal gruppo dei lavoratori che col esso instaurarono un «rapporto interessato» sia per i compiti di rappresentanza delle rivendicazioni e delle richieste che gli assegnavano e sia per la «qualità dei rapporti umani all’interno della squadra»[15] che esso rappresentava. Due aspetti ben descritti da Liberato Norcia quando dice:

avevo rapporti di fiducia con gli operai, usavo le strategie di aggregazione, mi presentavo e dicevo dobbiamo scioperare, non osavano dire no, perché intrecciavo con loro rapporti politici e affettivi, di amicizia, sapevo tutto di loro, li conoscevo personalmente uno per uno. Avendo questo rapporto fiduciario, sapevo i problemi non solo del lavoro, ma della loro famiglia, mi confessavano tutti i problemi che avevano, chiedevano consigli e quando nascevano dei contrasti tra loro li sedavo, perché capivo i singoli problemi. Ero presente su tutto. La squadra diventò più forte su questa base.

L’assenza di una individuabile presenza fisica del sindacato favorì il sorgere spontaneo del confronto diretto tra pari, a partire da simpatie epidermiche, di pelle, con i quali confidare le proprie emozioni, sentimenti, stati d’animo soprattutto inerenti le difficoltà e le ingiustizie quotidiane che si subivano dentro e fuori la fabbrica. Il sindacato e i sindacalisti erano spesso assenti e non per colpa loro. Le considerazioni che fa Beppe Bivanti, relative alla Microtecnica, industria presso la quale lavorava, hanno una valenza generale. Dopo la guerra, dice, c’era stata negli anni Cinquanta e Sessanta una grossa epurazione di tutti gli ex partigiani lavoratori in fabbrica, che distrusse il sindacato e la sindacalizzazione. Molti furono letteralmente «buttati fuori, altri li hanno isolati». Non a caso quindi nella sua come in altre fabbriche, prima del ‘69 l’adesione agli scioperi era bassa, la partecipazione alle elezioni della Commissione Interna come candidato Fiom era pericolosa. Ricorda a proposito un compagno del Pci, più anziano di lui, che per tante cose gli fu «maestro», primo tra gli eletti della Fiom nella Commissione Interna e pertanto «condannato per punizione politica a fare lavori inutili e degradanti». Alla Fiat Dino Antonioni non era iscritto al sindacato, «perché il sindacato era massacrato, non esisteva quasi più» e quei pochi che c’erano «contattarli era pericoloso, eri controllato, soprattutto se eri un giovane assunto». Così il bisogno del sindacato che cominciò ad avvertire Bruno Canu non trovò soddisfazione: «non trovavo il sindacato. Rare le presenze di quelli della Commissione Interna e quando esponevi le tue ragioni e richieste, loro prendevano appunti e dicevano “riferirò”».

L’anno 1969

La ripresa della lotta operaia nelle fabbriche torinesi, che già si evidenzia nel 1968, non si accompagnò, in particolare alla Fiat ad un rafforzamento delle strutture sindacali e del Partito Comunista Italiano. Nel 1968, rispetto ai circa 140 mila dipendenti degli stabilimenti cittadini della Fiat, gli iscritti alla Cgil erano tremila circa, pochi di più quelli iscritti alla Cisl e alla Uil. Il Sida (Sindacato italiano dell’automobile), organizzazione filoaziendale, costituitasi da due scissioni che si verificarono nella Cisl nel 1954 e nel 1958, conservava ancora un notevole numero di tesserati, ma si trattava sempre più di adesioni puramente formali in quanto retaggio di una situazione precedente, quando quella tessera era necessaria per essere assunti e per essere tutelati dall’arbitrio dei capi nell’assegnazione del posto di lavoro nelle officine. Essere iscritti ai sindacati non significava automaticamente essere riconosciuti e identificati dagli altri operai come referenti della lotta e delle rivendicazioni, in quanto una parte di questi tesserati erano vecchi operai professionali disillusi, che tenevano la tessera dagli anni Cinquanta, che si portavano dentro il senso di sconfitta profonda subita in quegli anni. Molte erano pure le tessere passive, prese per convinzione ideologica, che non si tramutavano in capacità propulsive sul luogo di lavoro. Interi reparti e officine erano sprovvisti di uno o più referenti sindacali riconosciuti dai lavoratori, La stessa Commissione Interna serviva più che altro a misurare i rapporti di forza elettorali tra i vari sindacati, senza che la sua esistenza avesse ricadute positive sui luoghi di lavoro. Essa era percepita come organismo intermedio tra i lavoratori e l’azienda, che non dirigeva, non suscitava proteste e azioni rivendicative, ma soprattutto mediava fra le componenti sindacali rappresentate e fra queste, l’azienda e i lavoratori. Spesso i membri della Commissione Interna mancavano di agganci e di conoscenze dirette delle situazioni di lavoro nelle varie officine e finivano col rappresentare il loro sindacato di appartenenza invece che i lavoratori.

Inoltre, quello che era presente alla Fiat, era un “sindacato piemontese”, composto in maggioranza da lavoratori torinesi, legati alla storia di una classe operaia cittadina che vantava tradizioni illustri, ma che, proprio per questo, era impacciata nel rapportarsi alla nuova generazione di lavoratori meridionali che si riversavano nelle officine e nei reparti. Il senso di separazione fra questi due mondi era ben rappresentato da un dato linguistico -prima ancora che sociologico, culturale o rivendicativo- che non favoriva l’incontro e la comunicazione. Gli operai locali sul luogo di lavoro parlavano abitualmente piemontese. Era immediatamente percepibile una situazione di incomunicabilità reciproca, una impossibilità a parlarsi e a capirsi.

Non meno difficile e problematica è la situazione in cui si trovava il Pci, partito abituato si può dire fin dalla sua nascita a sentirsi rappresentante della classe operaia Fiat, a partire dalla locale esperienza ordinovista, fino agli scioperi del marzo 1943 e degli anni successivi. Anche negli anni bui della repressione vallettiana e della disarticolazione della struttura di militanza operaia e comunista dentro la fabbrica, il Pci torinese aveva comunque conservato la sua immagine di partito radicato nella classe operaia Fiat. Gli scioperi del ’68 misero in evidenza quello che divenne un dato di fatto delle lotte della primavera del ’69, quest’ultime rivelavano a tutti una storica novità: «l’offensiva operaia, la ricomposizione di classe alla Fiat non ha più il vecchio nome: Partito Comunista Italiano»[16]. Infatti, mentre alcune migliaia di giovani operai si costruivano in qualche modo una coscienza politica, gli annunci di nuovi iscritti al Pci alla Fiat erano eventi rari e scarsi. Mentre il Movimento Studentesco torinese, assieme ad altri gruppi cosiddetti operaisti, riusciva a portare davanti alle porte di Mirafiori, nella primavera del 1969, qualche centinaio di persone e lo stesso Partito Socialista di Unità Proletaria (Psiup) garantiva ogni giorno la presenza di 40-50 giovani ai cancelli, il Pci, quando doveva promuovere la diffusione straordinaria de «L’Unità» o del mensile «Unità Operaia», ricorreva quasi esclusivamente all’apporto dei funzionari e dei parlamentari. Giovani da mandare alle porte il partito ne aveva pochissimi,la Federazione Giovanile versava in gravi difficoltà, era passata dai 1361 iscritti del 1968 ai 543 del maggio 1969. Tra i militanti si manifestava un senso di disagio e di incapacità a seguire il movimento che trovava riscontro nel documento interno preparatorio della conferenza regionale dei comunisti torinesi che si tenne il 28 giugno 1969:

Dopo essere stati l’anima di ogni lotta- scrivono- dopo aver costruito con tenacia la riscossa degli anni sessanta […] non possiamo nasconderci che zone di passività e di disorientamento sussistono […] si avverte che una parte del nostro quadro attivo partecipa non come protagonista, ma come spettatore alle grandi battaglie in corso[17].

In questa situazione era risultato più facile e meno pericoloso per Dino Antonioni e altri, «parlare con l’attivista politico esterno» che non col rappresentate della Commissione Interna: «lo incontravi fuori dai cancelli, ci parlavi, andavi al bar, ti sentivi meno controllato»[18]. Mosso dalla curiosità, negli anni precedenti aveva chiacchierato con interesse con i “gruppi” esterni, il «Gatto selvaggio» di Romolo Gobbi e in particolare con quelli che diffondevano il giornale «Voce operaia», nato sul finire dell’esperienza dei «Quaderni Rossi», che riportava articoli scritti direttamente dagli operai, oppure trascrizioni di colloqui con operai per informare e denunciare le varie forme di sfruttamento in fabbrica. In pieno ’68 incontròla Lega studenti operai:

Qui i contatti divennero legami fitti. Era una visione interessante, erano in parte studenti in dissenso con la visione del movimento studentesco, loro si ponevano il problema di collegarsi alla lotta operaia. La cosa interessante della Lega era che mettevano assieme operai e studenti. Avevo delle grosse difficoltà a collegarmi con le elaborazioni dei gruppi operaisti e studenteschi. L’incontro con gli studenti era un discorso da fare, da costruire, non era già dato.

Portava alle riunioni della Lega altri giovani operai, «così credo di averli fatti felici» afferma[19]. Sicuramente si portò dietro Silvio Biosa il quale ricorda così l’incontro con gli “esterni”:

A fine turno, alle sei del mattino, con Dino, dopo aver fatto la notte, andavamo al cancello 2, dove trovavamo gli amici esterni (quelli della Lega studenti operai, altri studenti), un baillame, tante persone giovani, tante donne giovani studentesse, tante idee di trasgressione, atmosfera bella , ricca emotivamente, freak. Prendevamo il caffè assieme, con le solite persone: Vittorio Rieser, Battaglino, Pinzi, quelli che poi diedero vita al Collettivo Lenin.

La Lega studenti e operai era nata a Torino dopo la partecipazione del Movimento Studentesco agli scioperi alla Fiat della primavera del 1968. Voleva essere una sede d’incontro tra operai e studenti per rendere più stabile un legame che univa i due soggetti nella lotta contro lo sfruttamento capitalistico dentro e fuori la fabbrica, nella scuola e nella vita sociale. Ufficialmente iniziò l’attività nel giugno del 1968 e si presentò come la prosecuzione di un lavoro già intrapreso dalla Commissione operaia del Movimento studentesco[20]. Vi aderirono un centinaio di operai di diverse fabbriche (Fiat, Lancia, Nebiolo, Pininfarina, Azienda Elettrica), un piccolo gruppo di tecnici e impiegati e una cinquantina di appartenenti al Movimento studentesco; per quanto riguarda il settore dell’intervento operaio la Lega costruì i “gruppi di porta” -12 per la Fiat, 1 per la Nebiolo, 1 per la Lancia, 1 per la Pininfarina- composti da tre quattro persone, che si caratterizzavano per la presenza continua ai cancelli, raccoglievano informazioni, scrivevano volantini e li distribuivano[21].

Ai cancelli incontrarono soprattutto quelli che, sovente con atti e gesti individuali, avevano iniziato a manifestare la loro insofferenza verso la fabbrica, il lavoro, lo sfruttamento. Cesare Allara, ad esempio, impiegato Fiat, appena concluso il periodo di prova aderì al primo sciopero proclamato dal sindacato. Non era ancora politicamente molto cosciente, aderì per un impulso spontaneo di ribellione all’atmosfera oppressiva dell’ambiente. La cosa, nel piccolo mondo impiegatizio tutto bon ton torinese, fece scalpore. Tolti i membri della Commissione Interna lui solo scioperò. Si trattava di un’uscita anticipata.

Uscendo dovetti passare davanti alla scrivania del capo e lo salutai: «buongiorno» e lui «buongiorno, scusi ma lei dove va?». «Vado a casa», risposi. Giunto al cancello il sorvegliante mi disse: «lei dove va? Ha il permesso?». «No, c’è sciopero». «Come, c’è sciopero?». Dovetti attendere che lui accertasse per telefono che c’era sciopero e che la mia uscita non era arbitraria. Il giorno dopo in ufficio mi contattò uno dei tre della Commissione Interna, tutti della UIL e mi chiese perché avevo scioperato, se avevo dei problemi, se non mi trovavo bene. Va tutto bene -dissi- ero stufo e ho pensato bene di uscire. In ufficio con fare circospetto un collega che si teneva sulle sue, mi prese in disparte e sottovoce mi confidò: «sono del Pci». Poi vennero gli scioperi del ’69 e non fui più il solo a scioperare, parecchi trovarono il coraggio di uscire e così scoprii che diversi avevano la tessera comunista, ma stavano nascosti, mai uno sciopero, mai una parola in più. Il massimo della loro testimonianza consisteva, quando c’erano le elezioni della Commissione Interna (da noi si presentava solola UIL), nello scrivere Cgil sulla scheda.

Anche Vincenzo Elafro, impiegato Fiat, negli anni precedenti il ’68 e l’autunno caldo s’incuriosì per gli scioperi del 1966, ai quali non partecipò, ma ebbe modo d’incontrarsi con un gruppo di persone con le quali discusse dei problemi degli operai. Poi la sua attenzione fu rapita dai «casini che stavano accadendo a livello internazionale»: la guerra in Vietnam, le manifestazioni pacifiste dei giovani americani, la rivolta dei neri, Malcolm X, l’assassinio di Martin Luther King, l’occupazione di palazzo Campana a Torino, il maggio francese. Di tutto questo si cominciò a parlare nell’ufficio dove lavorava, in un ambiente però ancora dominato da un rapporto paternalistico e paterno con i capi. D’improvviso si accese una lotta dura da parte degli operai dell’officina 25 che volevano 100 lire di aumento uguale per tutti:

Io non ero particolarmente interessato a quello sciopero -rammenta Vincenzo Elafro- non ero dell’officina, ma li avevo vicini. L’officina non funzionava e noi impiegati non lavoravamo. Lo sciopero, spontaneo, andò avanti una settimana poi si concluse, morì, non era seguito dai sindacati, anzi erano contrari. Solo la Uilprovò a gestirlo. Mancò la capacità di portare avanti una trattativa. Però quel fatto mi toccò. Per di più in quel periodo avevo letto Don Milani, Lettera a una professoressa, ciò mi mise di fronte alla lotta di classe, i ricchi, i poveri, con chi stavi.

Era lo stesso libro che in quel periodo stava leggendo Pietro Perotti a Ghemme, in provincia di Novara, per lui, che aveva cominciato a lavorare a 11 anni, «era musica per le orecchie». Un suono che lo spinse, di lì a poco a lasciare il paese per venire a Torino a lavorare alla Fiat, soprattutto per poter partecipare alle lotte di cui aveva sentore.

La solitudine e l’isolamento in cui viveva il giovane Silvio Biosa alimentavano una rabbia interiore, quasi primitiva, alla quale non sapeva ancora dare sfogo razionale, cosciente e costruttivo di lotta collettiva per cambiare quella situazione e non solo opporsi individualmente ad essa. Una rabbia ancora tutta racchiusa nell’individuo, non ancora comunicata agli altri, non ancora condivisa né confidata ad altri compagni di lavoro. In un ambiente di lavoro insopportabile, causa la nocività, costretto a dei ritmi di produzione impressionanti, senza possibilità di controllarli, fremeva impaziente Bruno Canu che già era stato ribelle al suo paese. Come lui altri giovani operai «non inquadrati nel sistema industriale, come nella tradizione torinese, non formattati, non accettavano questa autorità». Alla fine la rabbia accumulata esplose prima con rimostranze e richieste di chiarimenti rivolte direttamente al capo officina, poi

sono partito in quarta da solo quando ho visto un mio collega che si è cagato addosso perché non gli davano il cambio per poter andare al gabinetto. Quel fatto mi ha spinto quasi istintivamente a schiacciare il bottone che fermava la linea. Operazione proibita, sancita dal licenziamento se avveniva. Mi sono messo a urlare come un ossesso e tutti sono usciti dalle postazioni e abbiamo cominciato a mettere in discussione il sistema[22].

Un attimo prima dell’esplosione del ’69 operaio, alla Fiat ci fu l’avvisaglia di quanto stava maturando con l’adesione allo sciopero generale di mezz’ora per i fatti di Avola del 2 dicembre 1968. In questa cittadina in provincia di Siracusa la polizia caricò i braccianti e le loro famiglie scese in piazza per protestare contro la non disponibilità ad aprire una trattativa da parte dei padroni. Negli scontri che si verificarono tra dimostranti e polizia due braccianti furono uccisi, 10 feriti, 150 denunciati per “tentata strage”. Pochi mesi dopo, il 9 aprile 1969, a Battipaglia in provincia di Salerno, durante una manifestazione di protesta per la chiusura di un tabacchificio, una donna e un giovane furono uccisi dalla polizia. L’adesione allo sciopero proclamato dal sindacato per l’11 aprile alla Fiat non ebbe una riuscita omogenea. Protagonisti di questo sciopero furono in prevalenza i lavoratori meridionali, per lo più lavoratori provenienti dall’ultima ondata migratoria.

Dove lo sciopero riuscì fu, per i partecipanti, un’esperienza estremamente importante perché conteneva alcuni elementi nuovi che caratterizzarono le modalità della lotta nei mesi di maggio e giugno. Intanto, dopo vent’anni, come acutamente notò il cronista sulle pagine torinesi de «L’Unità», per la prima volta migliaia di lavoratori iniziarono uno sciopero dall’interno degli stabilimenti, interruppero il lavoro ed uscirono sfilando davanti ai posti di controllo, ai capi, ai guardiani, e varcarono i cancelli con un senso di liberazione[23]. Quel tipo di sciopero aveva il vantaggio di far perdere poco salario e di bloccare automaticamente le officine a monte e a valle del reparto in agitazione. L’agitazione interna presupponeva poi un momento collettivo di discussione, di incitamento allo sciopero, dentro il reparto. Occorreva cioè che qualcuno prendesse l’iniziativa e proponesse agli altri di sospendere il lavoro, si formò in questo modo un embrione di assemblea operaia. Il 13 maggio scioperano le officine Ausiliarie di Mirafiori e della Prova Motori. Si trattò di uno sciopero interno. Come tante altre vertenze e agitazione che presero vita in quei giorni a Mirafiori, anche questa si caratterizzò per l’intreccio tra la spontanea autodeterminazione di base e le indicazioni di lotta provenienti dal sindacato. Esso aveva preparato il terreno proclamando un’ora di sciopero, ma la decisione di proseguire oltre l’ora, aprendo una fase più avanzata di lotta, fu decisa dagli stessi lavoratori senza consultare la direzione sindacale. Le rivendicazioni erano un intreccio tra obiettivi tipici delle vertenze sindacali, in questo caso mensa, passaggi di categoria, contrattazione dei carichi di lavoro e del cottimo e altri che esprimevano la nascita di una coscienza nuova tra i lavoratori. Nel corso della lotta si elessero i delegati di squadra, espressione di gruppi omogenei di lavoratori. Essi diffusero un appello nel quale si affermava:

L’assemblea è lo strumento attraverso cui gli operai, uniti per squadra, per reparto, per officina, discutono e decidono gli obiettivi da raggiungere, i modi per raggiungerli e per affermare il loro potere e il controllo sul lavoro. Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di regolamentazione e di limitazione dell’assemblea […]. L’assemblea nomina il delegato e può revocarlo in qualsiasi momento […]. Non è né proposto né nominato da nessuna organizzazione esterna alla fabbrica, ma è esclusivamente l’espressione della volontà dell’assemblea[24].

L’agitazione operaia si estese di giorno in giorno in altri reparti. Il 19 maggio scioperano i carrellisti per tutto il primo turno. Quando cessò lo sciopero dei carrellisti iniziò quello dei gruisti. Il 22 maggio scesero in lotta gli operai delle Grandi Presse. Anche gli operai delle catene di montaggio presero ad agitarsi. Il 27 maggio, durante uno sciopero di otto ore, si formò un corteo interno per decisione autonoma dei lavoratori, che percorse le officine al grido di “Potere operaio” e innalzando cartelli con sopra scritto “Vogliamo lavorare di meno e guadagnare di più”. Le altre richieste erano: aumento di 50 lire uguali per tutti più 80 lire per il turno di notte da farsi una volta ogni cinque settimane e controllo sui tempi di produzione. Il corteo interno era uno strumento nuovo di lotta che i lavoratori scoprivano, simile a una «mandria di bufali» che percorreva caoticamente le officine, dando ai partecipanti il senso di sentirsi uomini liberi, di «aver rotto le catene», esso era soprattutto «una forma di comunicazione, di unione e di riscoperta di entità di gruppo»[25].

Mirafiori era in fermento dentro e fuori. Lo si vedeva al momento dell’entrata e dell’uscita degli operai davanti ai cancelli. Assieme ai venditori ambulanti che ammucchiavano la loro merce e tra il brulichio di automobili e tram che caricavano-scaricavano gli operai, in mezzo a questo groviglio di persone e di cose la discussione era vivacissima. Capannelli di operai e di studenti che distribuivano volantini e contemporaneamente discutevano e riferivano ciò che era accaduto dentro la fabbrica, nel proprio reparto. I sindacati Fiom, Fim, Uilm e Sida, stentavano a “tener dietro” a tutto questo “casino”, come si sentiva sovente ripetere in senso positivo e propulsivo da parte di molti operai. Essi erano spesso criticati per la loro assenza, per la loro scarsa presenza alle porte. Si trattava di un’osservazione più che giusta -replicarono in un volantino- sintomo di una debolezza organizzativa che loro stessi ammettevano: «con 20 persone, 16 membri di Commissione interna e un paio di sindacalisti per un complesso di 60 mila operai e oltre 30 porte è impossibile far fronte a tutti i problemi»[26]. Trovò così spazio l’Assemblea operai studenti, costituitasi in maggio. La presenza di circa duecento militanti del movimento studentesco torinese impegnati quotidianamente davanti alle porte di Mirafiori, permise la costruzione di una rete di relazioni tra operai e studenti che diventò punto di coordinamento della lotta. Il lavoro svolto capillarmente da questi compagni era al tempo stesso molto semplice quanto importante. Lo raccontò bene il protagonista di Vogliamo tutto, Alfonso Natella, personaggio realmente esistito, licenziato proprio in quei giorni, perché si era scontrato con i guardioni Fiat che volevano impedirgli di entrare in fabbrica con un cartello in mano. All’obiezione della guardia aveva risposto colpendola col manico del cartello.

La mattina presto si andava a distribuire il volantino ai cancelli […] poi si dormiva un po’, poi si andava ancora all’una e mezzo, le due, davanti ai cancelli per distribuire il volantino all’entrata del secondo turno. E si aspettava il primo turno che uscisse per fare la riunione con quelli del primo turno. Si andava lì ancora alla sera alle undici ad aspettare gli operai del secondo turno che uscivano e si faceva la riunione con loro, si faceva l’assemblea […]. Tutte le lotte venivano preparate nelle assemblee che si facevano all’uscita del primo e del secondo turno[27].

Gli operai delle linee diventarono i nuovi protagonisti di questa ondata di lotte che scosse Mirafiori. Le loro rivendicazioni avevano caratteristiche nuove rispetto a quelle tradizionali perché sorgevano e riflettevano la realtà di una situazione di lavoro che era profondamente cambiata rispetto al passato. Correttamente osservava Romolo Gobbi:

non è possibile individuare rivendicazioni che riguardino la salvaguardia di un qualunque grado di professionalità, come pure non è possibile individuare rivendicazioni di un singolo gruppo di operai, perché il grado stesso di parcellizzazione del lavoro fa di ogni singolo addetto alla catena di montaggio un elemento particolare, il cui lavoro non ha niente in comune con quello di tutti gli altri se non il fatto di svolgersi lungo la stessa catena […] Alle linee il lavoro assume il massimo grado di astrattezza, e quindi di totale estraneità dell’operaio per il proprio lavoro[28]

Nel frattempo si definì un accordo tra sindacati e direzione sulla questione dei delegati, una figura di rappresentanza operai e sindacale che già esisteva in alcune fabbriche torinesi. Esso sanciva l’istituzione di un comitato d’officina composto da un membro di Commissione Interna per ogni sindacato, più un delegato che la Fiatchiamava esperto, ogni 250 operai, che aveva il compito di controllare i tempi di lavoro riportati sulle tabelle e i ritmi produttivi. Non si trattava ancora della proposta di delegato elaborata inizialmente dai lavoratori delle Officine Ausiliarie e delle funzioni che esso aveva cominciato a svolgere là dove è stato eletto. In un volantino diffuso il 9 luglio l’Assemblea operai e studenti affermava che quel tipo di delegati servivano solo per controllare il rispetto dei tempi stabiliti dalla direzione e c’era serio il rischio che diventassero «caporali del padrone»[29]. Il contenuto dell’accordo però, al di là dei primi giudizi a caldo emersi, conteneva punti e aspetti che permettevano già di delineare quelle che furono, di li a poco, le variabili caratteristiche della figura del delegato. Certola Fiat quel nome non voleva neanche sentirlo e, difatti, si impuntò nel chiamare i delegati “esperti di linea” che erano però eletti dalle squadre su scheda bianca e il mandato era revocabile in ogni momento dagli elettori stessi.

L’accordo raggiunto non fermò la lotta, che ripartì subito con scioperi spontanei alle linee. La protesta ora si volgeva anche contro quel tipo di delegato. «Che ne facciamo di un delegato che dopo un po’ di tempo verrà manipolato e fregato e non servirà a nulla?», diceva un operaio, in realtà, proseguiva un altro rivolgendosi ad alcuni sindacalisti, dovete capire «che qui siamo tutti delegati»[30]. La polemica attraversava tutti i reparti e proseguiva nel corso di animate discussioni davanti ai cancelli durante l’entrata-uscita dei turni, si trattava di vere e proprie assemblee all’aperto che duravano alcune ore. Nel frattempo le agitazioni proseguivano giorno dopo giorno con scioperi a scacchiera o autolimitazioni della produzione. In alcuni casi il sindacato venne scavalcato dai lavoratori e la direzione Fiat dovette aprire trattative direttamente con loro mentre erano in sciopero.

Il 18 giugno dalla linea di montaggio uscì una sola 124, dalle altre linee tre-quattro autovetture. La linea della 500, che lavorava a pieno ritmo si fermò. Lo sciopero investi gli stabilimenti di Rivalta, Lingotto, SPA Stura, Materferro e Carmagnola. Sul finire del mese di giugno i sindacati annunciarono di aver raggiunto un accordo con l’azienda che prevedeva un aumento salariale di lire 21,5 per tutti sull’indennità di mensa, più aumenti differenziati per un ventaglio che andava dalle 5 alle 84 lire su voci diverse della paga base, alla faccia degli aumenti salariali uguali per tutti, come richiedevano gli operai, commentarono nei loro volantini quelli che facevano riferimento all’Assemblea operai e studenti. Molti lavoratori passavano alla seconda categoria, ma contemporaneamente oltre a rimanere la terza, si prevedeva la costituzione della terza super, quindi l’accordo manteneva la divisione in categorie, anzi ne aggiungeva un’altra, mentre le richieste provenienti dalla lotta spontanea chiedevano il passaggio per tutti alla seconda, come primo passo per l’abolizione delle categorie, giudicate uno strumento di divisione degli operai nelle mani del padrone. L’accordo, sottoposto alla verifica delle assemblee operaie, fu approvato di stretta misura e dopo vivaci discussioni. Nel frattempo in un volantino di quei giorni l’Assemblea operai e studenti scriveva:

Per prima cosa gli operai non si muovono per particolari rivendicazioni poste dal sindacato, ma rifiutano in blocco l’organizzazione del lavoro in fabbrica e lo decidono da soli. I ritmi di lavoro sono massacranti, insopportabili […] e gli operai della Fiat non vogliono più saperne, vogliono decidere loro quanto lavorare. Vogliono insieme una garanzia di salario che permetta loro di vivere e se ne fregano di aumenti di merito, aumenti in percentuale, parametri ecc., cioè di tutti i meccanismi che i padroni hanno inventato assieme ai sindacati per legare sempre di più il salario allo sfruttamento e dividere gli operai l’uno dall’altro.

Tutto questo viene discusso e deciso nelle assemblee di reparto: durante l’orario di lavoro gli operai cercano di darsi per la prima volta un’organizzazione autonoma.

1)Rifiuto dei tempi e dei ritmi di lavoro.

2)Rifiuto delle categorie e degli aumenti in percentuale perché dividono gli operai.

3)Forti aumenti salariali uguali per tutti, non legati al cottimo e al premio di produzione[31]

Il salario deve essere uguale per tutti, affermavano in un altro volantino:

1)perché elimina le divisioni e unifica le lotte;

2)perché ormai all’interno della fabbrica … tutti siamo capaci a fare tutto;

3)perché la vita costa uguale per tutti[32].

Questo volantino fu uno dei primi ad essere firmati con lo slogan conclusivo “la lotta Continua”, così in modo del tutto casuale e sull’onda di un’esperienza dove la lotta era veramente continua di giorno in giorno, nacque la sigla “Lotta Continua”, prima che se ne appropriasse Adriano Sofri e il suo gruppo per farne il titolo dell’omonimo giornale, che iniziò ad uscire nel novembre del 1969.

Le richieste di aumenti eguali per tutti, come il passaggio automatico di categoria erano, come fa notare Vittorio Rieser, che all’epoca partecipava all’Assemblea operai e studenti, certo espressione di un egualitarismo diffuso, dietro al quale però spesso si manifestava non tanto l’esigenza di finirla con la diversificazione delle retribuzioni in base alla professionalità e al merito quando queste erano reali, quanto il bisogno di strappare la distribuzione di aumenti, incentivi, premi e passaggi di categoria, alla discrezionalità del capo ufficio per gli impiegati o del capo reparto o squadra per gli operai. Chiedendo aumenti e passaggi di categoria eguali e per tutti si bloccava quel meccanismo che divideva, spesso artificialmente, senza alcuna reale motivazione mansionaria e di saper fare, la categoria, i lavoratori.

Queste esigenze egualitarie s’incontravano poi con quelle che derivavano effettivamente da condizioni di lavoro dove ruoli e funzioni erano eguali per tutti facendo apparire le differenziazioni retributive e di categoria inutili, superate e dannose per l’unità dei lavoratori. Come ci tiene a osservare Dino Antonioni l’egualitarismo che emergeva in quelle lotte e in quelle rivendicazioni rifletteva un’esigenza e un bisogno che nasceva da precise condizioni di esistenza personale e collettiva, non era portato come coscienza critica dalle avanguardie esterne ideologizzate, secondo quanto sostenuto da ricostruzioni caricaturali, che volevano rappresentare gli studenti e i “gruppetti” dell’epoca, come fomentatori di ribellione, di comunismo, egualitarismo esasperato.

La ribellione spontanea, soprattutto alle linee, nasceva dal rifiuto immediato dell’organizzazione del lavoro, non l’accettavamo più, dice Bruno Canu; affermata questa negazione, cominciarono a porre il problema del controllo della produzione. Per controllare la produzione dovevamo capire tempi metodi e modi attraverso i quali la direzione organizzava il flusso produttivo. Non a caso una delle prime cose che fece Liberato Norcia, appena entrato in Fiat Lastroferratura, con Adriano Serafino della Fim, Giuliano Garrisi e Elidio Dellacqua della Commissione Interna, fu quella di studiare i tempi di lavoro per poterli contestare, metterli in discussione e controllarli. Da questo discorso che conduceva all’esigenza del controllo della produzione, si sviluppò anche in carrozzeria la questione dell’istituzione del delegato di squadra, a cominciare, secondo Bruno Canu, dal mettere in piedi una sorta di contropotere verso i capi, similmente a quanto stava già accadendo alle meccaniche, dove il problema era stato sentito e posto con alcuni mesi di anticipo per le caratteristiche specifiche di quel ciclo produttivo e per il tipo di operai che vi lavoravano. Esigenze che muovevano da situazioni lavorative diverse, da esperienze professionali imparagonabili, da bisogni esistenziali non sempre omologabili, confluivano in quei mesi verso la generalizzazione della elezione da parte dell’assemblea di reparto, di squadra, del delegato, come avverrà di lì a pochi mesi nel corso della lotta per il rinnovo contrattuale dell’autunno caldo. Da un lato era presente l’esigenza posta da vecchi quadri sindacali e operai professionali

di elaborare regole certe, norme garantite dal procedimento scientifico e oggettivo, razionale, per sottrarre il governo del ciclo produttivo all’arbitrarietà del padrone, basandosi sul gruppo omogeneo, sulla contrattazione negoziale più che conflittuale, sulla validazione consensuale: [dall’altro vi era una] massa in rivolta spontanea, un movimento “assoluto”, rapido e intenso, emergente dalle strutture materiali della fabbrica, al quale appartengono gli aspetti più clamorosi e più entusiasmanti dell’ “epopea di Mirafiori”: la caduta improvvisa della paura, la scoperta della propria forza, i cortei che percorrono la fabbrica, le assemblee in cui tutti vogliono parlare, la democrazia radicale che irrompe nei reparti [recepita in parte] dalla minuziosa regolamentazione del lavoro in linea, dagli accordi della primavera del 1969 che per la prima volta imposero alla Fiat un rapporto fisso tra organico e produzione sulle catene di montaggio, [fino] l’accordo integrativo del 1971 che regolamentò le saturazioni massime ponendo le premesse alla rigidità operaia[33].

Quando i sindacati indissero per il 3 luglio 1969 uno sciopero sulla questione della casa e del caro-fitti, l’Assemblea operai e studenti avanzò la proposta di convocare una manifestazione operaia per il pomeriggio di quel giorno: un corteo che partisse dalle porte di Mirafiori, percorresse le vie della città e raggiungesse il centro per rompere il silenzio che circondava le lotte operaie in corso alla Fiat.

Così il 3 luglio del 1969 davanti alla porta 2 della Fiat Mirafiori si radunarono operai e studenti per organizzare un corteo. Tra gli operai moltissimi giovani e meridionali. Ecco come efficacemente un giornalista descriveva sul momento quella massa composita di “napoli”, “bassitaglia”, “terroni”, com’erano chiamati con disprezzo:

Pugliesi, calabresi, irpini, lucani, non sono specializzati. Vengono dai paesi dell’abbandono, dai lager del sottoproletariato urbano; li hanno messi alle linee di montaggio dove sono avvenuti gli incidenti più gravi, gli episodi di violenza e di sabotaggio. Sono giovani approdati nelle plaghe del Nord, robusti, intatti, non possiedono qualifica, li hanno messi alle linee a montare per otto ore di fila i pezzi. […] Sono crollati non solo per via dei ritmi insostenibili, delle multe, della disciplina da caserma, ma perché fuori dalla fabbrica si sono sentiti respinti da una città tetra che in cambio degli istituti associativi tradizionali (la piazza del paese, l’osteria) non gli offriva nulla se non le otto ore di lavoro e le otto ore di sonno nella branda[34].

Quando il corteo provò a partire fu attaccato dalle forze dell’ordine, i manifestanti fuggirono nella vie laterali e poi ritornarono a gruppi sparsi all’attacco. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata[35]. «Io c’ero», dice Dino Antonioni, «non posso negarlo, la mia foto fu pubblicata sul quotidiano «La Stampa» del giorno dopo». In quella foto figura un giovane nell’atto di scagliare una pietra con un bastone in mano affiancato da altri manifestanti. Fu una reazione improvvisata, dice:

non prevedevamo scontri con la polizia. Polizia e carabinieri ci attaccarono in corso Traiano. Al nostro fianco scesero in strada gli abitanti del quartiere. Ci nascondevano nelle loro case quando eravamo inseguiti dalla polizia. Io stesso sono stato accolto in una casa. Poi si scendeva di nuovo in strada. Mi sembrò che la polizia mancasse di capacità di controllo, non era addestrata, molti arresti e fermi avvennero in modo del tutto casuale[36].

Il giorno dopo, quando si presentò al lavoro, temeva qualche provvedimento disciplinare, invece non accadde nulla, fu richiamato però da un parente che era anche un dirigente Fiat che lo rimproverò dicendogli: «ti rovini la vita, la carriera». Anche l’amico di Dino Antonioni, Silvio Biosa, era in corso Traiano quel giorno, meno inserito nel movimento e con meno legami e relazioni dell’amico:

Dino era già più avanti di me con i collegamenti, cioè aveva più legami con quegli studenti che frequentavano le porte, quindi io ho partecipato per un po’ poi, devo confessare, ho avuto molto paura, mi mancavano solidi appoggi intorno, e quindi me ne andai.

Anche Vittorio Rieser, che partecipava all’Assemblea operai e studenti, dovette abbandonare subito la manifestazione perché, grazie all’intercettazione di una comunicazione radio della polizia, si apprese che la polizia stava dando indicazione di fermarlo immediatamente, assieme a Lenite e Romolo Gobbi[37]. Saputo dell’ “aria che tirava”, tutti e tre se ne andarono subito.

Come accadde per altri, Liberato Norcia, apprese di quanto stava accadendo dal radiogiornale, prese il tram e si recò sul posto. L’eco di corso Traiano e delle lotte alla Fiat scossero la vita di Pietro Perotti, originario di Ghemme in provincia di Novara. Impiegato al suo paese in una fabbrica tessile, aveva fatto parte della Commissione Interna e aveva maturato una esperienza sindacale e poi politica con un gruppo di studenti ed operai. Decise di chiedere l’assunzione alla Fiat per esserci nell’autunno, quando si capì che ci sarebbe stato il rinnovo contratto nazionale dei metalmeccanici: «la categoria più avanzata. Scelsi di esserci, nella fabbrica più grande, del padrone più importante: Fiat Mirafiori. E’ stata una scelta politica». Due giorni dopo gli scontri di corso Traiano superò la prova e il 9 luglio 1969 fu assunto[38].

Nel maggio-giugno di quell’anno, prima dell’apertura del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, si aprirono più vertenze nei vari reparti durante le quali molte volte i sindacati furono scavalcati nelle richieste (aumenti uguali per tutti, più salario meno orario, passaggio automatico alla seconda categoria) e nelle forme di lotta dagli operai: interruzioni improvvise, scioperi e cortei nei reparti. A Torino la preoccupazione dei sindacalisti era forte. In quei mesi “caldi” del 1969: «mi preoccupava la grossa capacità di conquista che stava ottenendo Lotta Continua e gli altri»[39], ha ricordato un sindacalista. Nell’estate del 1969, disse anni dopo Sergio Garavini, «la gestione degli scioperi non l’avevamo noi, l’aveva Lotta Continua»[40]. Dopo la pausa estiva, quando la lotta operaia alla Fiat riprese con vigore nell’ambito della lotta contrattuale del cosiddetto autunno caldo del 1969, le contraddizioni e i contrasti che opponevano i giovani operai di recente assunzione e immigrati ai sindacalisti della locale Camera del lavoro, emersero in modo evidente, fino alla soglia, a volte superata, dello scontro fisico[41].

All’interno di questa dinamica, un momento cruciale si ebbe nei mesi che precedettero l’avvio del rinnovo del contratto dei metalmeccanici del settembre 1969. I sindacati non avevano ancora stabilito la loro strategia, lo fecero nei mesi estivi facendo proprie molte delle richieste nate nel corso di quelle lotte spontanee, dopo che erano stati spesso scavalcati dalla pressione crescente dal basso e avevano subito in alcuni casi la concorrenza dei “gruppi” che facevano eco alle nuove rivendicazioni: aumenti eguali per tutti, quaranta ore, passaggio automatico di categoria, assemblea in orario di lavoro. Alla fine la piattaforma sindacale, dopo una partecipata consultazione di massa, recepì quelle rivendicazioni, generalizzandole all’intera categoria. Diventarono le cinque dita di una mano raffigurata nei cartelli sindacali di migliaia di metalmeccanici, mobilitati da un sindacato sulla via dell’unità, ed accorsi a Torino da tutta Italia alla prima manifestazione nazionale della categoria: «Aumenti salariali uguali per tutti, riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore, parità normativa tra operai e impiegati, diritto di assemblea e alla contrattazione aziendale»[42]. Era il 25 settembre, poche settimane prima vi era stata la sospensione di 35 mila operai di Mirafiori, mandati per ritorsione a casa dopo uno sciopero dell’officina 32. Fu in questo contesto che si generalizzò la figura del delegato operaio eletto da settori omogenei di lavoratori dei vari reparti e officine, indipendentemente dall’affiliazione politica o sindacale, revocabili in ogni momento.

Dopo le ferie la lotta riprese alla Fiat

A settembre è scoppiata la rivolta nella mia officina tutto cominciò con una squadra di saldatori che avevano chiesto la seconda categoria per tutti, in una specie di contagio, come dei birilli che cadono toccandosi l’un l’altro perché sono messi in fila. Abbiamo cominciato a sbattere con dei pezzi di ferro sulle macchine facendo un rumore incredibile, così la gente smetteva di lavorare man mano che il rumore si avvicinava e le squadre si fermavano una dietro l’altra passandosi la voce. […]. Il sindacato non c’era e quando si è presentato lo ha fatto solo per cercare di fermarci. Durante quella settimana di lotta ad oltranza avevamo eletto i delegati. Ogni delegato, quando si presentava dal capofficina aveva con sé il suo rotolino di carta con le firme degli operai che lo delegavano. Questa era una cosa eccezionale alla Fiat, perché tutti firmavano esponendosi in prima persona. Ci sentivamo fortissimi e capaci di ogni cosa, tutti avevamo superato le nostre paure. Per una settimana abbiamo gestito direttamente gli scioperi, i cortei, le assemblee scavalcando il sindacato. […]. La gerarchia aziendale è rimasta sconcertata e paralizzata. Una settimana dopo abbiamo ripreso a lavorare senza ottenere niente. E’ rimasta soltanto l’esemplarità di quella lotta e il suo significato politico. Sono rimasti anche i suoi contenuti che il sindacato ha poi dovuto riprendere nella contrattazione[43].

In quel frangente Dino Antonioni fu eletto delegato: «quando cercai di mediare con la controparte, fui sgridato dagli operai: “vuoi svenderci?”, mi dissero con tono di richiamo e di rimprovero; il Pci era ostile e alle riunioni che convocava il sindacato non ci andava nessuno. Nell’assenza materiale del sindacato ci «autorganizzammo per controllare la produzione e i ritmi, ogni squadra cominciò ad avere un delegato eletto spontaneamente su scheda bianca e revocabile. Non volevamo cedere il potere contrattuale alla Commissione Interna, così con la direzione trattavano direttamente i delegati, mentre lo sciopero era in corso e la linea bloccata» [Bruno Canu].

Quelle lotte ebbero la capacità

di cambiare profondamente la fabbrica. Contrattavamo su tutto. I tempi scritti, stabiliti negli accordi diventavano elastici e non si produceva più in base alle esigenze della Fiat, ma in base alla forza che ogni singola squadra aveva: più eri forte e meno faticavi a dire al capo: oggi non ti faccio la produzione. Era una situazione di contrattazione continua che con lo sciopero e il corteo si trasformava in pieno potere operaio[44].

La lotta era anche un momento gioioso di riscoperta della propria soggettività, di riconquista di libertà rispetto ai tempi imposti dal lavoro e degli spazi, una vera e propria scoperta della fabbrica e delle sue officine attraverso i cortei interni. «Ricordo che partecipavo a questi cortei», dice Silvio Biosa, «con un’emozione profonda dentro, con la sensazione di sfogare una mia rabbia interiore che iniziava a cercare la strada «della chiarezza politica, della coscienza».

I cortei interni spazzavano via tutto, come si diceva. Potevano sembrare una manifestazione della nostra forza, invece, almeno inizialmente erano l’espressione della nostra debolezza, della nostra insicurezza: «perché spesso il corteo veniva fatto perché si era deboli, per imporre lo sciopero che le parole da sole non riuscivano ad imporre»[45]. Anche l’uso di una certa “durezza” nell’esercitare la forza di convinzione verso gli indecisi e i crumiri «dimostravano le nostre difficoltà, perché la vera forza c’è quando non è necessario ricorrere a particolari forzature, come quando i cortei erano talmente grandi che non avevano nulla da spazzar via, non trovavano più nulla da travolgere perché niente gli si contrapponeva»[46].

Furono quelli i momenti nei quali si stabilirono o si rinsaldarono i rapporti coi “gruppi”, con gli “esterni”. Nella sua ricerca esistenziale, coltivava interessi artistici e culturali, Silvio Biosa incappò negli “esterni” in procinto di diventare Collettivo Lenin, lui che in quel momento era affascinato dall’anarchismo, leggeva la rivista «Anarchia» e per questo guardato dai “novelli leninisti” un po’ di traverso. L’incontro coi “gruppi” fu per molti di loro l’incontro con la politica, con una visione generale della società. Nell’insieme fu giudicato un fatto positivo:

i gruppi son serviti a far crescere personalmente molte avanguardie, a dotare di strumenti d’analisi e di una visione complessiva del mondo degli operai che non avevano alcuna esperienza politica precedente, a farli diventare militanti politici. Io, senza i gruppi, al massimo sarei diventato un attivista sindacale e non mi sarei mai occupato né interessato dei destini del mondo [47].

Non tutti trovarono subito il “gruppo” che faceva per loro. Pietro Perotti, ad esempio, cominciò con Lotta Continua e ne ricavò un’impressione non positiva. Constatò infatti che quell’organizzazione non contribuiva alla sua crescita politica e, in generale, a quella degli operai. Era tutto il contrario del discorso gramsciano, che aveva cominciato a recepire, sul rapporto tra intellettuali e operai. Di quell’esperienza criticava soprattutto «la divisione dei compiti, come nella fabbrica tra chi comanda e chi lavora», chi dirige e chi fa le lotte, per di più senza rispettare i tempi e le modalità dei lavoratori, chiamandoli spesso a azioni rischiose; prima di partire con le lotte, cercava di dire nelle riunioni, «devi essere forte, capace di difenderti, se no ti buttano fuori no, e tu che cazzo fai quando sei fuori?».

Solo successivamente l’incontro con gli esterni gli fu utile e formativo, come ha voluto sottolineare nel suo ricordo:

chi mi ha dato una grossa mano è stato uno studente di origini proletarie, mandato dall’organizzazione davanti ai cancelli, Lino Di Gianni, con cui mi sono trovato subito a mio agio, nel senso che c’era un rapporto dialettico, alla pari e non come alcuni dall’alto verso il basso. Poi si aggiungeranno altri due studenti proletari, Nino De Amicis e Francesco Racco. Con loro ci si trovava e si discuteva animatamente ed io, ribellista spontaneista, imparavo a fare la cosiddetta analisi complessiva, nazionale ed internazionale, si discuteva su tutto e di tutto, ed io acquisivo saperi e conoscenze, per potere affrontare i compagni di altri partiti e organizzazioni. Con loro è rimasto nel tempo un rapporto di affetto solidale e fraterno.

Mentre in quei mesi dell’autunno caldo il sindacato “cavalcando la tigre del movimento” come si disse, iniziò l’opera di «recupero e controllo sulla base», imponendo «al padronato un nuovo sistema di relazioni industriali che riconosceva la presenza e la funzione contrattuale del sindacato»[48], a partire dall’accettazione delle richieste provenienti dalla base operaia, dei delegati e dei consigli di fabbrica, l’Assemblea operai e studenti si presentò divisa all’appuntamento. Nell’ottobre era uscito il giornale «Potere Operaio» e il mese dopo andò in stampa il quindicinale «Lotta Continua». Così ebbe termine la confusa unità dell’Assemblea che aveva retto nei mesi della primavera 1969. Vittorio Rieser e altri, rimasti senza nome, iniziarono a distribuire qualche volantino e qualche opuscolo; qualcuno li chiamava scherzosamente il gruppo “leggete e fate passare”, perché questa era sovente la firma-slogan che chiudeva il volantino.

Si trattava di un piccolo gruppo che manteneva buoni rapporti con molte avanguardie di fabbrica, inclusi alcuni che erano entrati in Lotta Continua: «al nostro interno, racconta Vittorio Rieser, funzionavamo come piccolo gruppo maoista, che includeva anche alcuni che intervenivano nella scuola»; ben presto si posero il problema di entrare nel Collettivo Lenin col quale scoprirono affinità di posizioni «leniniste non dogmatiche». Alcune di queste avanguardie erano molto critiche verso la linea di Lotta Continua di rifiuto del delegato, di sottovalutazione della sua funzione. Bruno Canu si arrabbiò molto quando lesse un volantino di quell’organizzazione intitolato: “I delegati non pagano il salumiere”. Con quell’impostazione, sottolinea Liberato Norcia, Lotta Continua «perse una grande battaglia e molti suoi delegati si aggregarono a noi». Capitava che operai di Lotta Continua, eletti dalla loro squadra delegati nel consiglio di fabbrica, si trovassero nella condizione di non poter rifiutare un incarico che veniva loro assegnato sulla base del riconoscimento fiduciario del ruolo di avanguardia esercitato nelle lotte, mentre la loro organizzazione tuonava contro i delegati e i sindacati[49]. Personalmente Bruno Canu non sopportava Sofri, che ebbe modo di conoscere direttamente frequentando le riunioni dell’Assemblea operai studenti. Vittorio Rieser invece lo interessava per il discorso che faceva da “esterno” sui delegati, sul sindacato, sull’inchiesta e sul lavoro di massa. Se fuori frequentava gli “esterni”, dentro incappò in Adriano Serafino, che lo convinse ad iscriversi alla Fim-Cisl.

Sarebbe però riduttivo ricondurre quelle lotte al solo esito sindacale, al rafforzamento della sua presenza in fabbrica, all’inaugurazione di un nuovo sistema di relazioni industriali entro le quali il potere di contrattazione del sindacato divenne maggiore. Tutti questi effetti si ebbero e trovarono riscontro evidente nella stagione contrattuale successiva a quella del 1969. L’autunno caldo si era concluso con la firma di contratti di lavoro che per la loro impostazione e per gli obiettivi ottenuti segnavano un mutamento nei rapporti di forza tra lavoratori, sindacato e padronato e lasciavano aperta la strada ad uno sviluppo intenso della contrattazione di fabbrica, come di fatto avvenne nel corso dell’anno successivo. Che un nuovo sistema di relazioni industriali, fondato sulla presenza del sindacato nella fabbrica, si fosse consolidato, se ne ebbe prova nel corso delle lotte per il rinnovo contrattuale degli anni 1972-73. Inquell’occasione si vide come negli anni seguenti il 1969 fosse avvenuta

una vera e propria rivoluzione nei rapporti di autorità all’interno della fabbrica; il sindacato si radica per la prima volta sui luoghi di produzione, e quelle decisioni relative all’organizzazione del lavoro, che erano in precedenza oggetto di decisione unilaterale da parte delle imprese – mobilità interna, tempi e ritmi di produzione – vengono per la prima volta contestate e contrattate[50].

Questo nuovo ruolo del sindacato, non cancellava, né riduceva l’importanza degli strumenti conquistati in termini di rappresentanza e di organizzazione di base dei i lavoratori: i delegati, eletti liberamente dalle assemblee dei lavoratori e i consigli dei delegati. L’emergere della tematica consiliare «non può essere ridotta al bisogno del sindacato di darsi una presenza in fabbrica per non essere scavalcato»[51], essa fu anche il veicolo attraverso il quale passò la rappresentanza rivendicativa dei lavoratori, in particolare degli operai comuni. In questo senso i consigli e i delegati divennero forme e figure con le quali il sindacato dovette confrontarsi in una tensione dialettica non sempre idilliaca, segnata da polemiche e contrasti anche all’interno delle organizzazioni sindacali stesse. In quel periodo, che si può definire della fondazione dei consigli, nei primissimi anni Settanta, superate o accantonate le riserve interne, i sindacati optarono per l’appoggio a quella sperimentazione organizzativa dei lavoratori prima in fabbrica e poi sul territorio con i consigli di zona.

[1]F. Levi, Introduzione, in La città e lo sviluppo. Crescita e disordine a Torino 1945-1970, a cura di F. Levi e B. Maida, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 32

[2] Cfr., R. Primavera, Industrializzazione e migrazioni interne. 1950-1970, Bolsena (VT), Massari editore, 2002, p. 109

[3] A. Accornero, Prefazione a C. Canteri, Immigrati a Torino, Milano Edizioni Avanti, 1964, p. 5

[4] C. Canteri, Immigrati a Torino, cit., p. 22

[5] F. Levi, Introduzione, cit., p. 31

[6] Cfr. in merito F. Balestracci, Immigrati e Pci a Torino 1950-1970, in La città e lo sviluppo, cit., pp. 120-184.

[7]D. Antonioni, in G. Polo, I tamburi di Mirafiori, Torino, Cric Editore, 1989, p. 80

[8] F. Levi, Introduzione, cit., p. 28

[9] La testimonianza di Andrea Papaleo è ripresa da G. Polo, cit, p.202; l’altra da L’ondata operaia reclama il potere, a cura di E. Pellegrini, Roma, Samonà e Savelli, 1969, p.29.

[10]D. Antonioni, in G. Polo, cit., p. 76

[11] G. Viale, Il Sessantotto. Tra rivoluzione e restaurazione, Milano, Mazzotta, 1978, p. 159.

[12]D. Antonioni, in G. Polo, cit., p. 79

[13]Ivi, p. 81

[14] Coscienza operaia oggi, a cura di G. Girardi, Bari, De Donato, 1980, p. 177

[15]Ivi, p. 178

[16] Appunti del compagno Pino Ferraris sulle lotte alla Fiat, (settembre 1969), ciclostilato, Fondo De Giacomi, Faldone n.17, presso Fondazione Vera Nocentini, Torino.

[17]Citato da Appunti del compagno…, cit.

[18] Nel 1968 i gruppi politici che facevano lavoro politico alla Fiat erano tre: Il Potere Operaio di Torino, dall’omonimo giornale che stampano come supplemento al più noto e conosciuto «Potere Operaio» pisano di Adriano Sofri, Luciano Della Mea e Gian Mario Cazzaniga, Il Fronte della Gioventù Lavoratrice ela Lega studenti e operai. Solo a partire dai primi mesi del 1969 si costituì l’informale gruppo che faceva riferimento al “giornale delle lotte operaie e studentesche” , «La Classe». Quasi tutti i protagonisti e gli animatori di questi gruppi che intervenivano davanti ai cancelli di Mirafiori avevano avuto, nel passato, momenti di contatto e di confronto politico comuni. Erano passati infatti dall’esperienza dei «Quaderni Rossi» sia Emilio Soave, che ritroviamo in Potere Operaio, sia Vittorio Rieser e Liliana e Dario Lanzardo, della Lega studenti-operai e sia Romolo Gobbi organizzatore del Fronte della Gioventù Lavoratrice. Altri invece non vantavano un passato così “illustre”, come nel caso di Mario Dalmaviva che, “contagiato da un malessere esistenziale” provocato dal maggio francese e da un occasionale coinvolgimento in un corteo a Roma dove lavora, decise di abbandonare il lavoro e tornare a Torino per immergersi nel Movimento studentesco, per poi passare, conosciuti quelli della Lega studenti-operai, a fare lavoro politico davanti alle porte della Fiat.

[19]D. Antonioni, in G. Polo, cit, p. 82

[20] Cfr., L. Lanzardo, Cronaca della Commissione operaia del Movimento studentesco torinese, dicembre 1967-maggio 1968, Pistoia, centro di Documentazione di Pistoia, 1997